随着全球矿物能源逐渐枯竭和环境问题日益严峻,绿氢(绿氨)能源获取和废弃物清洁转化利用技术受到世界各国的高度重视。全球工业化和农业化进程中产生了大量硝酸盐和醛类(如甲醛)废弃物及污染物,对人类健康和生态系统构成重大危害。由于当前净化技术存在能耗高、耗时久、成本显著等问题,其应用仍面临巨大挑战。

合计设计阴阳极反应,有望能够大幅度降低制氢(氨)能耗。硝酸盐还原-甲醛氧化(NO3RR–FOR)电化学体系的概念直至非常近期才开始受到关注。基于电极反应的热力学原理,不难发现,硝酸根还原合成氨(φƟ = +0.69 V,均与RHE相比,下同)比醛类(甲醛φƟ = −0.22 V)氧化制氢的理论电位更正,且两个电极反应的原料均来自于工农业废弃物。从理论角度来看,该体系极具吸引力,两者组合形成“甲醛-硝酸盐”原电池系统发电,理论放电窗口0.91 V,同时应能获得绿氢和绿氨等高价值产物。

然而,硝酸盐还原合成氨经历八电子过程,反应路径复杂,可能的副反应较多(可能存在亚硝酸根、氮气等副产物),整体的动力学活化能垒非常高,因此过电位较高。甲醛氧化也存在不同电子路径,其中一电子氧化产氢的反应条件苛刻,选择性较难控制。在发电的同时实现阴极产氨和阳极醛氧化制氢,还面临如下的几个重要难题:(1)如何精准实现对H*交换行为的调控;(2)优化反应路径以实现高的催化选择性。(3)催化剂本身的稳定性不足。尽管前期有极个别研究工作,探索了硝酸盐还原(NO3RR)与甲醛氧化(FOR)的耦合体系,却仍受限于无氢气生成、无法输出电能、以及过度依赖易失活的铜基催化剂等关键瓶颈。采用无铜催化剂实现“制氢、产氨、发电”一体化,仍十分具有挑战性。

近日,深圳大学材料学院骆静利院士课题组赵斌助理教授,提出一种镍钯驱动的 “甲醛-硝酸盐”四位一体电化学系统,相关成果发表在《J. Am. Chem. Soc.》上,赵斌和骆静利院士为论文共同通讯作者

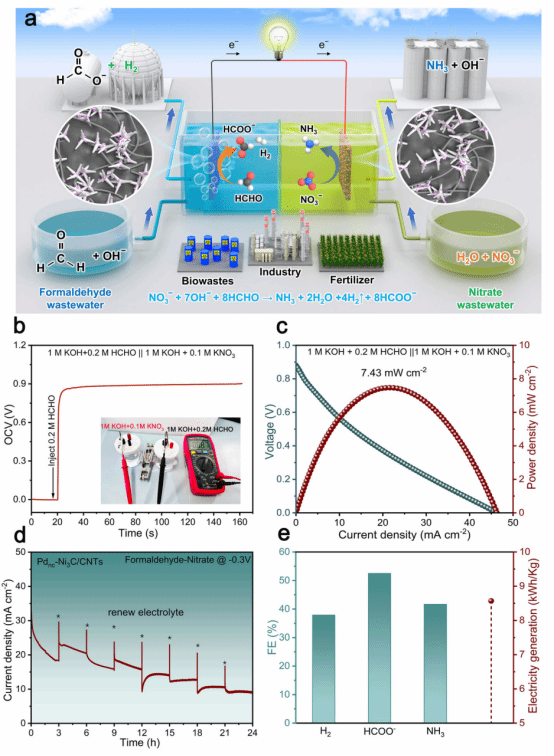

图. (a)“甲醛-硝酸盐”四位一体电化学能源系统的设计示意图,该系统可将废弃物同步增值反应为多种非混合型高附加值产品(氨、H2、甲酸盐)并产生电能。(b)“甲醛-硝酸盐”系统的开路电压。(c)放电曲线及功率密度变化曲线。(d)0.3 V下24小时的放电稳定性。(e)甲醛-硝酸盐催化发电耦合系统中同步生产H2、氨和甲酸根的法拉第效率,以及同步发电量衡算。

本工作提出一种非铜基双功能催化剂——负载于碳化镍(Ni3C)上的钯纳米团簇(Pdnc-Ni3C),该催化剂凭借卓越的H*交换能力,精准调控H吸附与传递行为,实现NO3RR与FOR的双向催化。上述H*利用和转移机制,采用同位素标记的原位谱学方法进行了深入表征。在阴极NO3RR侧,Pdnc-Ni3C展现出+0.27 V vs. RHE的起始电位,并在−0.3 V vs. RHE下取得98%的产氨法拉第效率;阳极侧FOR的起始电位低至0.04 V vs. RHE,且具备0 ~ 1.2 V vs. RHE的宽氧化窗口与高达910 mA cm−2的高电流密度,性能显著优于既往报道的铜基及镍基体系。这应是首次报道镍基催化剂用于低电位选择性甲醛氧化,其中Ni3C与Pd团簇的协同效应显著提升了电流密度,并高效促进了单电子转移路径下的快速产氢。差分电化学质谱(DEMS)首次揭示甲醛选择性氧化析氢的“分子间耦合路径”,深化了对单电子甲醛氧化机制的认知。通过耦合NO3RR与FOR,成功构建了开路电压达0.88 V、峰值功率密度为7.4 mW cm−2的高性能“甲醛-硝酸盐”原电池。尤为重要的是,本工作采用镍基催化剂(而非铜基催化剂),成功驱动“FOR-NO3RR”电池实现“四合一”多功能集成:在发电的同时,可将废弃物转化为H₂、NH₃和甲酸盐,展示了化学增值与能源生成协同的策略。

论文信息:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c11608

Modulating Hydrogen Exchange Capabilities by Heterogenizing Pd Nanoclusters onto Ni3C Multipods for Efficiently Driving the “Formaldehyde-Nitrate” Tandem Electrochemical System

Zulakha Zafar, Bin Zhao*, Rida Javed, Arunpandiyan Surulinathan, Xin Long, M. Bilal Hussain, Ning Chen, Renfei Feng, Yu Zhang, Xian-Zhu Fu, Jing-Li Luo*

J. Am. Chem. Soc. 2025, DOI: 10.1021/jacs.5c11608

该论文成果的第一完成单位为深圳大学,赵斌助理教授为第一通讯作者。感谢国家自然科学基金(面上项目),广东省基础与应用基础研究基金,深圳市科技计划等项目资助。